Städte sind zunehmend von extremen Wetterereignissen betroffen, die sowohl die Lebensqualität als auch die Infrastruktur erheblich beeinträchtigen können. Besonders Hitzeinseln und Starkregen stellen große Herausforderungen dar, die es aktiv zu bewältigen gilt. Mit gezielten Maßnahmen kann das <urbanen Klima> verbessert und der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner gestärkt werden.

Durch eine bewusste Gestaltung öffentlicher Räume und die Nutzung umweltfreundlicher Baustoffe lassen sich spürbare Verbesserungen erzielen. Dabei kommt es nicht nur auf kurzfristige Lösungen, sondern vor allem auf eine nachhaltige Klimaangepasste Stadtplanung an, die zukünftige Belastungen abfängt und mildert.

Begrünung urbaner Flächen erweitern

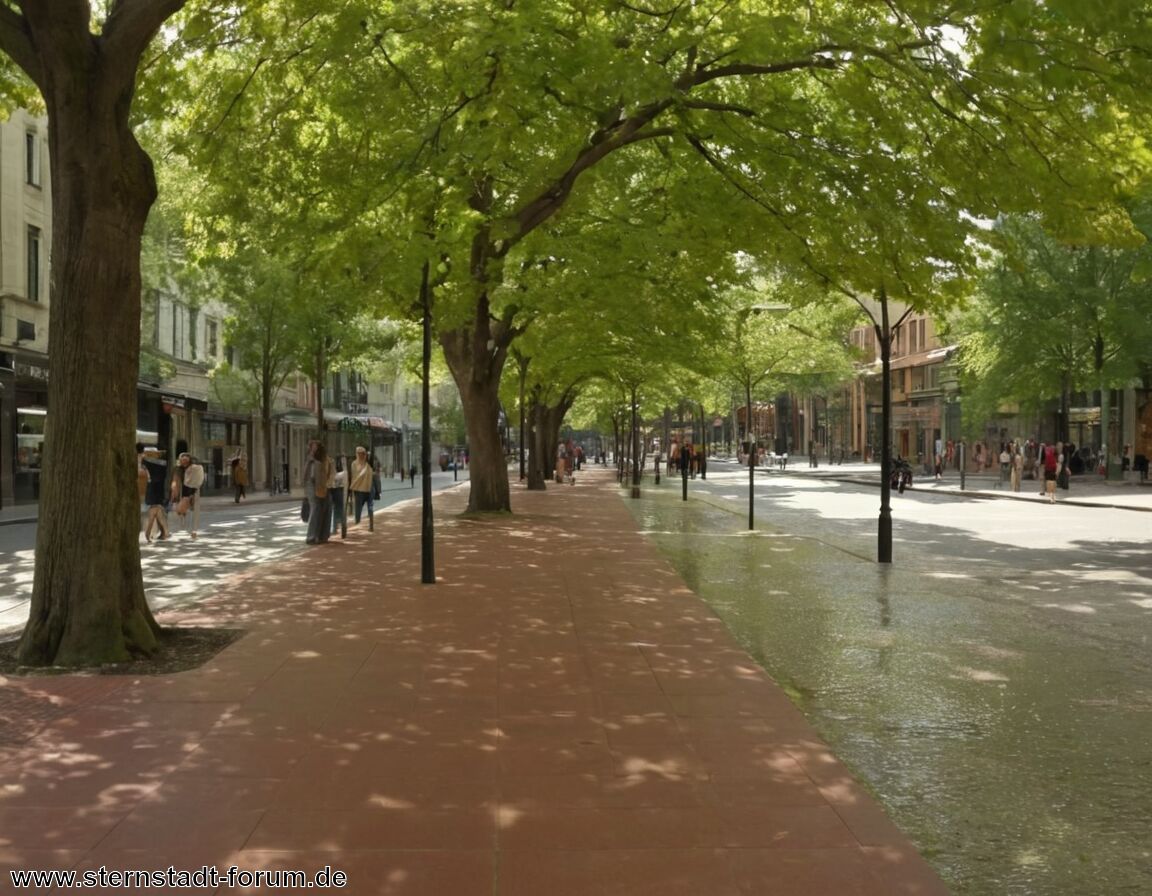

Die Erweiterung der Begrünung urbaner Flächen ist eine wirksame Methode, um das Stadtklima spürbar zu verbessern. Durch die Integration von Bäumen, Sträuchern und anderen Grünpflanzen in Parks, an Straßenrändern und auf Dächern lässt sich nicht nur das Stadtbild auflockern, sondern auch eine wohltuende Atmosphäre schaffen.

Grünflächen wirken wie natürliche Klimaanlagen, indem sie Schatten spenden und durch Transpiration für ein angenehmeres Mikroklima sorgen. Zudem bieten sie Lebensraum für Vögel, Insekten und andere Tierarten, was die ökologische Vielfalt innerhalb urbaner Gebiete fördert. Besonders geeignet sind hierbei pflanzenfreundliche Flächen, die großflächig bepflanzt werden können, ohne dass die Infrastruktur gefährdet wird.

Eine systematische Expansion ist zudem mit der Nutzung ungenutzter Flächen möglich, etwa auf brachliegenden Grundstücken oder Nebenanlagen. Die Gestaltung dieser Räume zu grünen Oasen trägt dazu bei, Hitzeinseln zu reduzieren und Starkregenereignissen vorzubeugen. Dabei ist es sinnvoll, lokale Pflanzenarten einzusetzen, die gut an die jeweiligen klimatischen Bedingungen angepasst sind. Insgesamt verbessert sich dadurch die Aufenthaltsqualität im städtischen Raum deutlich, was wiederum den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner positiv beeinflusst.

Interessanter Artikel: Grünflächen in der dichten Stadt – Balance zwischen Bau und Natur

Wasserspeicher und Versickerungsflächen schaffen

Um das urbane Klima widerstandsfähiger gegenüber extremes Wetter zu machen, sollte man Wasserspeicher sowie Versickerungsflächen gezielt anlegen. Diese flächen dienen dazu, Niederschläge effektiv aufzunehmen und vor Ort zu speichern, wodurch die Belastung für das kanalisierte Abwassersystem verringert wird. Besonders bei Starkregenereignissen können so Überflutungen vermindert werden.

Gerade in Städten, wo versiegelte Flächen dominiert, ist es wichtig, Flächen so zu gestalten, dass sie Wasser aufnehmen können. Mulch- oder Kiesflächen bieten sich als geeignete Lösungen an, um Regenwasser direkt im Bodenversickerungssystem zu leiten. Zusätzlich kann die Anlage von fallspezifischen Betonestrichen oder durchlässigem Pflaster die Wasserrückhaltung verbessern. Diese Maßnahmen lassen sich gut in Parkanlagen, Schulhöfe oder Gehwege integrieren.

Mit einer soliden Wasserspeicherung sichern Stadtmanager eine angenehme Feuchtigkeitsbalance im Stadtgebiet, was Temperaturen abkühlen lässt und Schadstoffbelastung reduziert. Die Kombination verschiedener Techniken fördert ein ausgeglichenes Mikroklima und trägt dazu bei, die Folgen extremer Witterung besser abzufedern. So entsteht mehr Raum für natürlichen Wasserhaushalt innerhalb urbaner Strukturen.

Hitzeinseln durch helle Baumaterialien reduzieren

Städtische Hitzeinseln entstehen vor allem durch den Einsatz dunkler und wärmespeichernder Bau- und Pflastermaterialien. Diese Materialien absorbieren tagsüber die Sonnenenergie und geben sie nachts nur langsam wieder ab, was zu erhöhten Temperaturen in der Umgebung führt. Eine Veränderung der Materialwahl kann hier Abhilfe schaffen: Helle Oberflächen reflektieren das Sonnenlicht deutlich besser und tragen somit zur Abkühlung bei.

Der Einsatz heller Baumaterialien wie weißen oder pastellfarbenen Fassaden, Dachhautbeschichtungen sowie Straßenbelägen mit hoher Reflexionsfähigkeit ist eine bewährte Methode, um die Temperaturen auf dem Stadtgebiet zu senken. Solche Maßnahmen können ganz einfach integriert werden, wenn bei Neubauten auf reflexive Baustoffe gesetzt wird oder bei Sanierungen entsprechende Anstriche angebracht werden. Die Wirkung zeigt sich vor allem in Sommermonaten, wenn die Sonneneinstrahlung am intensivsten ist und die Temperaturen im urbanen Raum am stärksten ansteigen.

Durch den gezielten Einsatz heller Baustoffe lässt sich die sogenannte Wärmeaufnahme mindern, was direkt den Komfort in öffentlichen Räumen und Wohngebieten steigert. Zusätzlich verringert dies die Belastung der Klimaanlagen und trägt zur Verbesserung des Mikroklimas bei. So lassen sich städtische Hitzeinseln wirksam eindämmen, ohne große bauliche Veränderungen vornehmen zu müssen. Es ist eine einfache, aber wirkungsvolle Maßnahme, um die Lebensqualität in Städten spürbar zu erhöhen.

Fassaden begrünen und Schatten spendende Bäume pflanzen

Das Begrünen von Fassaden ist eine wirkungsvolle Methode, um das städtische Mikroklima zu verbessern und den Einfluss von Hitzeinseln deutlich zu verringern. Grüne Wände bieten nicht nur einen ästhetischen Mehrwert, sondern tragen auch dazu bei, die Oberflächenkörnung zu reduzieren und die Temperaturen an Gebäudehüllen zu senken. Durch die Verwendung spezieller Pflanzen- und Substratlösungen lässt sich eine dauerhafte Pflanzung auf vertikalen Flächen realisieren, was vor allem in engen Stadtbereichen eine effiziente Nutzung des Raumes darstellt.

Zudem schafft die Bepflanzung von Gebäudefassaden eine natürliche Dämmung, die im Sommer die Wärme abschirmt und im Winter für eine bessere Isolierung sorgt. Dadurch sinken die Energiekosten für Klimatisierung und Heizung spürbar. Das Projekt erfordert zwar anfänglich eine sorgfältige Planung bezüglich Bewässerung und Pflege, doch die langfristigen Vorteile sind deutlich sichtbar.

Neben der Fassadengestaltung spielt auch das Anpflanzen von Schatten spendenden Bäumen eine entscheidende Rolle. Gefällige Baumpartnerschaften sorgen für ausreichend Schatten in öffentlichen Räumen, Straßen und Parkanlagen. Besonders in heißen Monaten bieten sie Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung und schaffen angenehme Aufenthaltsqualitäten. Die Wahl geeigneter Baumarten sowie ihre Positionierung trägt maßgeblich dazu bei, die Temperaturen in der Umgebung niedrig zu halten.

Zusätzlich wirken Bäume als natürliche Luftfilter sowie als Lebensraum für diverse Tierarten. Auch die Integration von begrünten Flächen auf Dächern oder in Innenhöfen kann die Wirkung erhöhen, indem sie neue grüne Rückzugsorte schaffen. Insgesamt verbessert diese Kombination aus vertikaler Begrünung und durch Bäume geschaffenen Schattenbereichen die Aufenthaltsqualität erheblich und fördert ein angenehmeres Stadtbild.

Nützliche Links: Was macht ein Stadtplaner?

| Maßnahme | Beschreibung | Vorteile |

|---|---|---|

| Begrünung urbaner Flächen erweitern | Integration von Bäumen, Sträuchern und Grünpflanzen in Parks, auf Dächern und Straßenrändern, um das Mikroklima zu verbessern | Reduziert Hitzeinseln, fördert Biodiversität, verbessert die Aufenthaltsqualität |

| Fassaden begrünen und Schatten spenden | Vertikale Begrünung sowie Standortwahl für Schatten spendende Bäume, um direkte Sonneneinstrahlung zu minimieren | Reduziert Gebäudetemperaturen, spart Energiekosten, schafft angenehme Stadtbereiche |

| Helle Baumaterialien verwenden | Verwendung reflektierender Baustoffe für Fassaden, Dächer und Straßenbeläge | Verringert die städtische Temperatur, verbessert das Mikroklima, senkt Energiekosten |

Trinkwassersysteme für Starkregen entwerfen

Um Starkregen möglichst wirkungsvoll zu bewältigen, ist es wichtig, maßgeschneiderte Trinkwassersysteme einzurichten. Diese Systeme sollten darauf ausgelegt sein, Niederschlagswasser gezielt aufzufangen und vor Ort zu speichern. Dabei können spezielle Anlagen wie Auffangbecken, Zisternen oder Versickerungsflächen eingesetzt werden. Ziel ist es, die Wassermengen bei Starkregenereignissen nicht nur effizient abzuleiten, sondern auch für spätere Nutzung zugänglich zu machen.

Der Entwurf solcher Systeme sollte auf die besonderen klimatischen und städtebaulichen Bedingungen abgestimmt sein. Flächen für die Speicherung müssen so gestaltet werden, dass sie eine ausreichende Wasseraufnahme ermöglichen und gleichzeitig in das Stadtbild passen. Neben der Verwendung von Betonschichten mit hoher Durchlässigkeit sind auch offene Flächen mit natürlichem Bewuchs geeignet, um das Regenwasser kontrolliert versickern zu lassen. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, Überflutungen zu verhindern und den Druck auf Kanalisationen zu reduzieren.

Intelligent geplante Wassersysteme fördern außerdem die lokale Grundwasserneubildung und sorgen dafür, dass im Falle größerer Niederschläge kein Wasser verloren geht. Dadurch bleibt die Feuchtigkeit im Boden länger stabil, was wiederum positive Auswirkungen auf die Umgebung hat. Die Integration dieser Anlagen in öffentliche Räume oder private Flächen erhöht zudem die Flexibilität und stellt sicher, dass das Trinkwassermanagement an extreme Wetterlagen angepasst ist.

Vertiefende Einblicke: Unsere Städte grüner machen: Förderung nachhaltiger Städteplanung

Stadtplanung für niedrige Temperaturen anpassen

Um das urbane Klima angenehmer zu gestalten, kann die Stadtplanung gezielt auf niedrige Temperaturen ausgerichtet werden. Dabei wird vor allem darauf geachtet, dass bei der Gestaltung öffentlicher Räume und Gebäudenlemente die Wärmeaufnahme reduziert wird. Das bedeutet, dass man auf kühlende Bauweisen setzt und Flächen so plant, dass sie weniger Sonnenlicht absorbieren.

Die Auswahl reflektierender Materialien spielt eine große Rolle bei der Reduzierung von Hitze. Helle Fassaden, Dächer und Gehwege reflektieren die Sonnenstrahlen deutlich besser als dunkle Oberflächen, was den Wärmeeintrag in die Umgebung mindert. Zudem lässt sich durch die Verwendung solcher Baustoffe die Raumtemperatur in Sommermonaten spürbar senken. Bei der Stadtplanung sollten außerdem Bäume Strategien enthalten, um Schattenbildung zu fördern, was direkt zur Kühlung beiträgt.

Auch die Anordnung der Gebäude selbst ist entscheidend: Aufeinander abgestimmte Strukturen können Wind- und Kühleffekte maximieren. Durch geringere Bebauungsdichte oder die gezielte Platzierung von Grünflächen gelingt es, das Mikroklima im jeweiligen Gebiet deutlich angenehmer zu gestalten. Solche Maßnahmen helfen, eine hohe Temperaturbelastung draußen zu verringern und sorgen für ein ausgeglicheneres Stadtklima.

| Maßnahme | Beschreibung | Vorteile |

|---|---|---|

| Grünflächen konsequent ausbauen | Schaffung und Erweiterung von Parks, Grünstreifen und Dachgärten, um das Stadtklima nachhaltig zu verbessern | Verringert Hitzeinseln, fördert die Biodiversität, erhöht die Aufenthaltsqualität |

| Vertikale Begrünung und Baumschattenspender | Begrünung von Fassaden und das Pflanzen von Bäumen, die Schatten spenden, um direkte Sonneneinstrahlung zu minimieren | Reduziert Gebäude- und Straßen-Temperaturen, spart Energie, schafft angenehme öffentliche Räume |

| Reflektierende Baumaterialien einsetzen | Verwendung heller Oberflächen und reflektierender Baustoffe bei Fassaden, Dächern und Wegen | Erniedrigt die städtische Hitze, verbessert das Mikroklima, senkt den Energieverbrauch |

Klimafreundliche Baustoffe einsetzen

Der Einsatz klimafreundlicher Baustoffe spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung urbaner Räume, die auch in Zukunft widerstandsfähig bleiben. Durch die Verwendung umweltverträglicher Materialien kann man sowohl den Energieverbrauch reduzieren als auch die Wärmeaufnahme verringern. Besonders bei Neubauten sowie bei Renovierungen bietet sich die Chance, Baustoffe zu wählen, die weniger Treibhausgase freisetzen und gleichzeitig langlebig sind.

Werkstoffe wie recyceltes Holz, Porenbeton oder spezielle Dämmmaterialien aus natürlichen Ressourcen tragen dazu bei, die Gebäude klimafreundlich zu gestalten. Helle Oberflächen bieten zudem den Vorteil, das Sonnenlicht besser zu reflektieren, was im Sommer für kühlere Temperaturen sorgt. Es lohnt sich, auf Baustoffe zu setzen, die mit lokal verfügbaren Materialien hergestellt werden, um Transportwege und damit verbundene Emissionen zu minimieren.

Die Wahl der richtigen Baustoffe wirkt sich nicht nur auf das Gebäude selbst aus, sondern auch auf die umliegenden Flächen. So lassen sich durch den Einsatz wetterbeständiger, atmungsaktiver und nachhaltiger Materialien Versiegelung und Wärmeausgleich optimieren. Das Ergebnis ist ein verbessertes Mikroklima, das die Belastungen durch Hitze und Starkregen deutlich mindert und eine angenehmere Atmosphäre in innerstädtischen Räumen schafft.

Öffentliche Räume für Hitzeschutz nutzen

Öffentliche Räume können gezielt für Hitzeschutzmaßnahmen genutzt werden, um die Aufenthaltsqualität bei heißem Wetter zu erhöhen. Das bedeutet, dass Plätze, Parks und Straßenabschnitte so gestaltet werden, dass sie weniger zur Hitzeaufnahme beitragen. Hierbei spielen schatten spendende Elemente wie Pavillons, Sonnensegel oder große Bäume eine zentrale Rolle. Sie schaffen kühlere Zonen, in denen sich Menschen aufhalten und entspannen können, was besonders während warmer Tage geschätzt wird.

Ferner tragen durchlässige Beläge und helle Farbgestaltungen dazu bei, die Oberflächenreflexion zu verbessern. Dies vermindert die Wärmeentwicklung auf Gehwegen und Plätzen, wodurch sich das Mikroklima insgesamt abkühlt. Auch Sitzgelegenheiten, die im Schatten stehen, sind ein wichtiger Bestandteil, da sie Komfort bieten und die Nutzung öffentlicher Flächen attraktiver machen. Dabei ist es sinnvoll, den Standort so auszurichten, dass Sonnenstrahlen möglichst wenig direkt auf Sitzflächen treffen.

Zusätzlich sollten grüne Elemente integriert werden, da sie durch Transpiration und Beschattung die Temperatur senken. Die Anlage von bepflanzten Arealen und Baumbeständen kann außerdem den Staub reduzieren und luftreinigend wirken. Solche Maßnahmen fördern nicht nur das allgemeine Wohlbefinden, sondern schaffen auch Orte, an denen sich Menschen bei hohen Temperaturen besser erholen können. Insgesamt trägt die bewusste Gestaltung öffentlicher Räume zum Schutz vor Hitzebelastung bei und erhöht die Lebensqualität in urbanen Gebieten.